#03

WORK&

PERSON

INTERVIEW

PERSON

先端技術と古典的技術を融合させ、

空力設計の新たな世界を拓く。

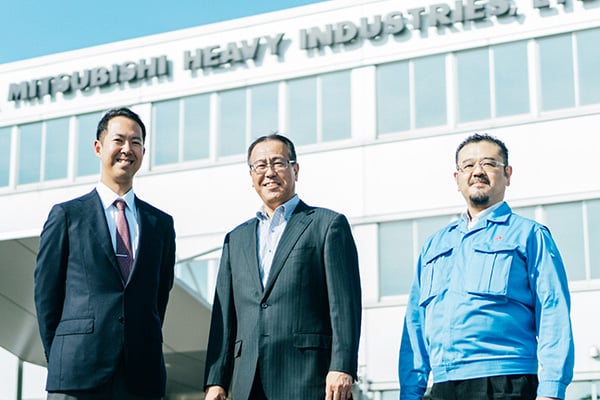

流体研究部 流体第三研究室

[2017年入社]

工学系研究科航空宇宙工学専攻修了

大学院での「空力」の研究が今の業務に直結していると聞きました。

三菱重工に興味を持った背景を教えてください。

元々、中高生の頃から航空機に対する強い憧れがあり、特に巨体である航空機を飛ばす技術に惹かれました。大学でも航空宇宙工学を専攻。それらを学んでいく中で航空機の空力(空気力学)に興味を持つようになりました。空力は空気の流れや運動が物体に与える影響を研究する学問分野であり、空力は航空機の飛行性能や安全性等に深く影響します。就活では、大学院で培った空力の知見を活かし航空機に携わりたいと考えました。航空分野のメーカーを中心に志望しましたが、その中でも三菱重工は大きなプロジェクトを数多く手がけており、特に総合研究所ではそれらのさまざまな製品の空力設計に携わることができる点に魅力を感じて入社を決めました。

所属する流体第三研究室の役割を教えてください。

自身の希望が叶って配属された流体第三研究室は、主に航空機やロケットといった航空宇宙製品の風洞試験や数値解析を通じて製品の性能を評価することや、空力に関する研究を実施する役割を担っています。風洞試験は100年以上の歴史があるもので、固定した模型の周りに空気を流し、大気中を飛んでいる状態を模擬し、その模型に働く力やその周りの風の流れを計測する試験です。一方数値解析は、一般にCFD(Computational Fluid Dynamics:数値流体力学)と呼ばれるもので、流体力学の技術・工学知識とコンピュータを用いて流体解析を行うことで、試作品を作ることなくさまざまな状況をシミュレーションできます。古典的な風洞試験と先端技術であるCFDの両輪で空力設計を進めています。

取り組んでいる研究は、

具体的にはどのように製品に反映されるのでしょうか。

航空機やロケットに求められる性能・機能は多岐にわたります。たとえば設計者から、燃費向上のために、風から受けるエネルギー・抵抗を抑えたいというニーズがあれば、試験・解析を通じて最適な翼の形状を導き出します。あるいは、離着陸時の揚力を確保したいという要望を満たすために、翼の内部構造を考慮しつつ、適切な空力形状を検討します。また操縦性にも空力は影響します。エルロン(補助翼)はパイロットが操縦する翼であり、機体の左右の傾きを制御します。このエルロンに急激な風のエネルギーがかかると意図しない操縦が発生する場合があります。そうした事態にも対応できる空力設計も行っています。これらは取り組みの一部に過ぎませんが、設計ニーズに応じ、航空機の安全性や性能の維持向上を目指した評価・研究を進めています。

印象に残っている取り組み、仕事のやりがいを教えてください。

空力最適化技術に関する研究が印象に残っています。空力最適化とは、空気が滑らかに流れるように製品の形状を設計する技術のことで、燃費向上などに寄与します。研究で最適化ツールを作成した際、理想的なデータでは上手く最適化が進むものの、実設計で使用するようなデータでは上手くいかない問題が発生しました。その際、使用している最適化技術について寝る間も惜しんで深く調べることで解決策を思いつくことができました。その後、設計部門から最適化ツールを製品開発に適用し、性能向上が得られているとの声もいただいており、粘り強い探求を持って課題に挑んでいくことの大切さを学びました。このように空力設計は製品そのものの形状を決める上流工程を担っており、その責任の大きさにやりがいを感じています。

これから実現したいこと、ご自身の夢をお聞かせください。

航空宇宙と聞くと、最先端技術の塊との印象を受けると思いますが、風洞試験などは、年代ものの古い設備であり、その手法も古くからのやり方が踏襲されています。この風洞試験の技術を維持していくことは空力設計において重要なことですが、一方で、これからは世の中で大きな進歩を見せているAI/IoT技術を取り入れて、より効率良い試験の実施や、これまで計測することができなかった設計データを取得できる技術開発などにも取り組んでいきたいと考えています。社内に蓄積された大量のデータの有効活用もテーマの一つと考えており、それらによって、製品の安全性や性能をより一層高めることに貢献していきたいです。

PERSONAL DATA